Hyundai Blue PrizeDesign 2022

Shelter Next

面对拥挤的城市、环境污染和疫情时代,我们早已厌倦了精神上的疲惫和缺乏沟通的生活。因此,我们渴望一种超越休息和逃避概念的的新型空间“Shelter”,一个能够让我们从数字时代的信息过载中解脱,并通过沟通获得安慰的地方。

与此同时,我们需要打破对休息、逃避与安逸的幻想,以全新的视角重新诠释休憩的概念与现实。Hyundai Blue Prize Design提出了“Shelter Next”, 这不仅呼应了时代潮流,还通过创意理念的融合,呈现出多种新颖的诠释。

Dahyoung Chung

主题视频

Dahyoung Chung主修建筑与城市规划,曾任空间编辑,自2011年至今,在韩国国立现代美术馆担任策展研究员,围绕建筑和设计进行视觉文化研究、展览策划和写作。策展作品包括《Guyon Chung Archive》 (MMCA Gwacheon,2013), 《Itami Jun: Architectrue of the Wind》,(MMCA Gwacheon,2014), 《Urban Manifesto 2024》 (Onground Gallery,2014), 《Experiment of Architopia 》(MMCA Gwacheon,2015), 《Void》 (MMCA Seoul,2016), 《Papers and Concrete: Modern Architecture in Korea 1987-1997》 (MMCA Seoul,2017), 《Kim Chung-up Dialogue 》(MMCA Gwacheon,2018)。《Olympic Effect: Korean Architecture and Design from 1980s to 1990s》 (MMCA Gwacheon,2020)。作为共同策展人参与了2018年“威尼斯双年展”《Spectres of the State Avant-Garde》和韩国-匈牙利建交30周年特别展《Cosmopolitan Look: Contemporary Korean Architecture 1989-2019》 (2019, Korean Cultural Center, Hungary)。合著有《Pavilions: Filling Cities with Emotions》、《Architecture, Exhibition, Curating》等,目前在建国大学担任兼职教授,负责设计策展课程。

获奖者

我们并非是固守一地的存在,而是不断迁徙的群体。从朝鲜后期因商业与物流发展而引发的住房问题,到1917年俄国革命与1918年一战后激增的难民问题,再到19世纪60年代大规模海外移民的开启,以及1970年代因石油危机而兴起的中东建筑热潮——不同的社会文化背景促使人们持续流动。在这样的背景下,移动成为了解决生存、安全与庇护问题的一系列动作。

然而,在持续的迁徙过程中,我们不得不思考:物理意义上的住所,真的能成为安定的庇护所吗?临时且不完整的居所,加之不断变化的环境,使人难以真正安顿下来。因此,展览不仅关注物理空间概念上的“房子(House)”,更延展至涵盖情感安稳的“家(Home)”的意义。不局限于建筑本身,而是延伸至日常物件、人际关系、生态环境、宗教信仰乃至机械设备等。当那些看似普通的事物与我们建立联系,庇护所的真正作用才得以显现。

本次展览聚焦于那些被剥夺基本居住权、不得不流离失所的迁徙者。从社会人文学的角度探索持续至今的迁徙现象,考察其相互影响及实际居住地的面貌,是寻找真正庇护所的旅途。展览《Where Is My Friend's Home》借鉴了同名电影的标题,同时也抛出了本次展览的核心问题。当我们寻找朋友(迁徙者)的家时,也应意识到,这种处境随时可能发生在我们身上。将庇护所视为非固定的停留空间,以可变的视角来探索真实庇护所的所在地,并希望开启任何事物都有可成为庇护所的可能性。通过这种方式,我们期待人们能够找到属于自己的庇护所。

评委点评

决赛选手介绍

-

Jimin Park

-

Minkyung Seo

-

Jihyun Song

-

Insun Choi

-

Tanja Cunz

评委介绍

-

Kyungsun Kymn

-

Young Jang

-

Bora Hong

-

Aric Chen

-

Jochen Eisenbrand

评委指导

评委指导是Hyundai Blue Prize Design项目的一部分,旨在为韩国内外知名讲者与大赛决赛选手提供交流平台,共同探讨设计及设计策展领域的多元议题。

Somi Sim

Design Curating in

the Expanded Field:

Focusing on

Do You Miss the Future?

Somi Sim是一位活跃于首尔和巴黎的独立策展人,她关注城市空间与艺术实践的关系,在设计、建筑、艺术及人文学科的交汇点上展开研究,将其转化为策展性话语。她的主要策展项目包括《Do You Miss the Future?》(Hyundai Motorstudio Busan ,2021-2022)、《Real-Real City》(Arko美术馆, 2019), 《2018 Public Art Project: Ring Ring Belt》(敦义门博物馆村,2018)等。曾荣获2021年韩国文化体育观光部颁发的“Young Artist of the Year Award”,2021年获得“Hyundai Blue Prize Design”,2018年获得“Lee Dong Seok Curatorial Award”。此外,她还活跃于城市研究团队Re-tracing Buro。著作包括《Curating the Pandemic》和《Drifting Nearby : transition of the public in a post-pandemic city》

Yongju Kim

How to create an appealing exhibition

Yongju Kim是现任韩国国立现代美术馆展览运营与设计策划官,曾担任第3届“首尔建筑与城市双年展”首尔展览的舞台设计师,以及第16届“威尼斯建筑双年展”韩国馆的舞台设计师。曾在桂园艺术大学展览设计系担任兼职教授,并在弘益大学与建国大学教授建筑和展览设计课程。还曾在美国皮博迪·艾塞克斯博物馆(Peabody Essex Museum)和韩国国立民俗博物馆担任展览设计师。代表性项目包括《Connect_BTS_Seoul Archive》,《Design Director for the Opening of the National Museum of Contemporary Art in Seoul and Cheongju》,《Olympic Effect》,《Figurative Journal_Chung Guyon Archive》,《100th Anniversary of Korean Modern Master_Lee Jung Seob》和《Alternative Languages_Asger Jorn》等多个展览设计项目。凭借这些作品,获得了韩国文化体育观光部部长表彰,在“German Reddot Design Award”、“iF Design Award”、“German Premium Prize”、日本“Good Design Award“、“Asia Design Award”等国际设计奖项中累计获奖14次。此外,她还开发了多功能展览展示台,并在韩国、美国、日本、欧洲获得设计专利。参与合著书籍有《Exhibition A to Z》和《About Curating》等。

Where Is My Friend’s Home Exhibition Introduction

展览介绍

一个孩子在寻找朋友的家。他爬上蜿蜒的山坡,穿过狭窄的楼梯,向巷子里的人们一遍遍打听方向,一步步朝着朋友的家前进。展览《Where Is My Friend's Home》的标题灵感来源于Abbas Kiarostami导演的电影,并通过展览抛出了一个终极问题:我的朋友,你的家在哪里? 我们的一生都在不断迁移。有时是为了追求更好的环境而主动迁移,有时则因社会环境与现实状况被迫流动。在这一过程中,我们不禁要思考:物理上的“家”,是否真的能给予我们庇护?在电影中,那个孩子最终未能找到朋友的家,但在旅途的终点,他发现了新的方向和价值。 被我们视为庇护所的“家”,当它承载了回忆并与我们产生情感共鸣时,便从一个单纯的“物理建筑(House)”转变为“情感上的家(Home)”,这才是真正具备意义的庇护所。庇护所并不一定是特别的。最初,那些看似与我们无关、平凡无奇的事物,在与我们建立联系并被我们深深喜爱之后,才会成为真正的庇护所。 现代汽车以“Progress for Humanity”为品牌愿景,致力于让人们的日常生活变得更加富有意义。是什么让我们平凡的日常变得更充实、更有价值?答案不仅仅是生活的便利和时间的节省。当我们独处时,某些物件、空间或场所所带来的情感体验,会为我们创造独特的记忆,让时间变得更有意义。通过与多种对象和场所建立关系,以及从中积累的经验,我们构筑起有价值的人生。 本次展览描绘了通过“建立关系”而形成的多种情感庇护所,并期待展览能成为每个人在生活中寻找属于自己庇护所的旅程。

Where Is My Friend’s Home 2023. 12. 8 - 2024. 6. 16

Part 1. Mobility

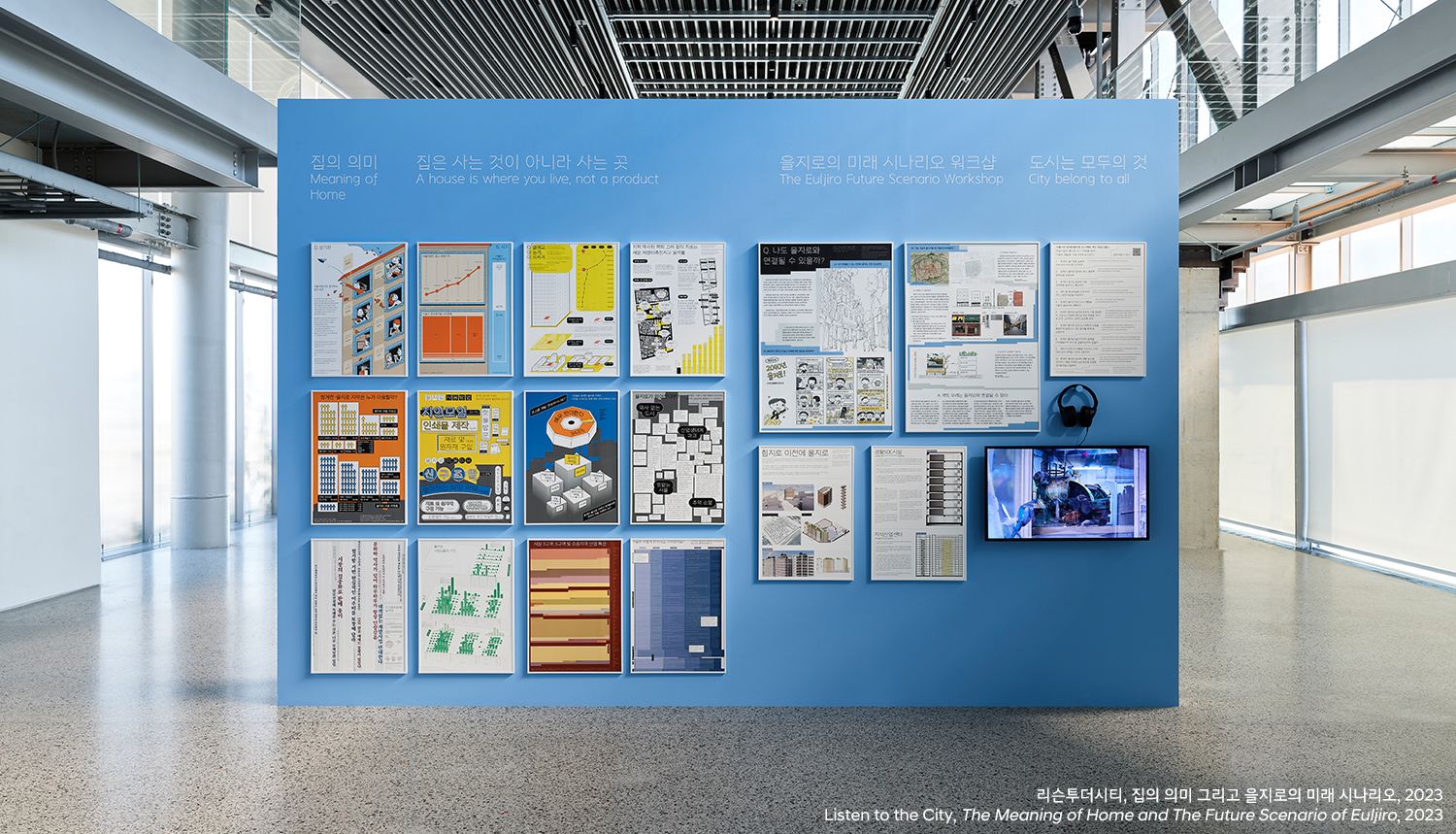

第一部分探讨了一个核心问题:固定的住所——“家”,是否真的能成为我们真正的庇护所? 我们始终处于移动之中。全球化、城市化的进程以及各种外部因素,促使我们主动或被动地迁徙。在这个过程中,我们不断面对充满不确定性的场所、空间和情境。 法国经济学家Jacques Attali将人类的本质定义为“游牧人”(Homo Nomad)。“Homo”指人类,而“Nomad”意为游牧民或流浪者,这个概念揭示了人类的迁徙属性,诠释了人类作为漂泊者的本质。 对于不断迁徙的人类而言,物理意义上的“家”已不再是永远停留的空间。在不断移动的过程中,我们该如何寻找心灵的庇护所?这个部分将从社会、政治、文化的角度,探讨围绕我们的各种移动现象,并试图打破传统庇护所的界限。 Listen to the City 的《The Meaning of Home and The Future Scenario of Euljiro》(音译)通过家所承载的社会、政治背景,思考“家”的意义;Felix Lenz 的《Political Atmosphere》通过实时接收航班流动数据,间接地让人感受到冲突和战争等全球环境下不可避免的移民原因;Open To Variables 的《Soft Landing》则以韩国为中心,通过统计数据与访谈,呈现了人们的迁徙、移民等故事。 这个部分以“Mobility”为核心,围绕当前的居住地提出疑问,开启关于真正庇护所的探索。 [参展艺术家] Listen to the City、Felix Lenz、Open To Variables

Where Is My Friend’s Home 2023. 12. 8 - 2024. 6. 16

Part 2. Expansion

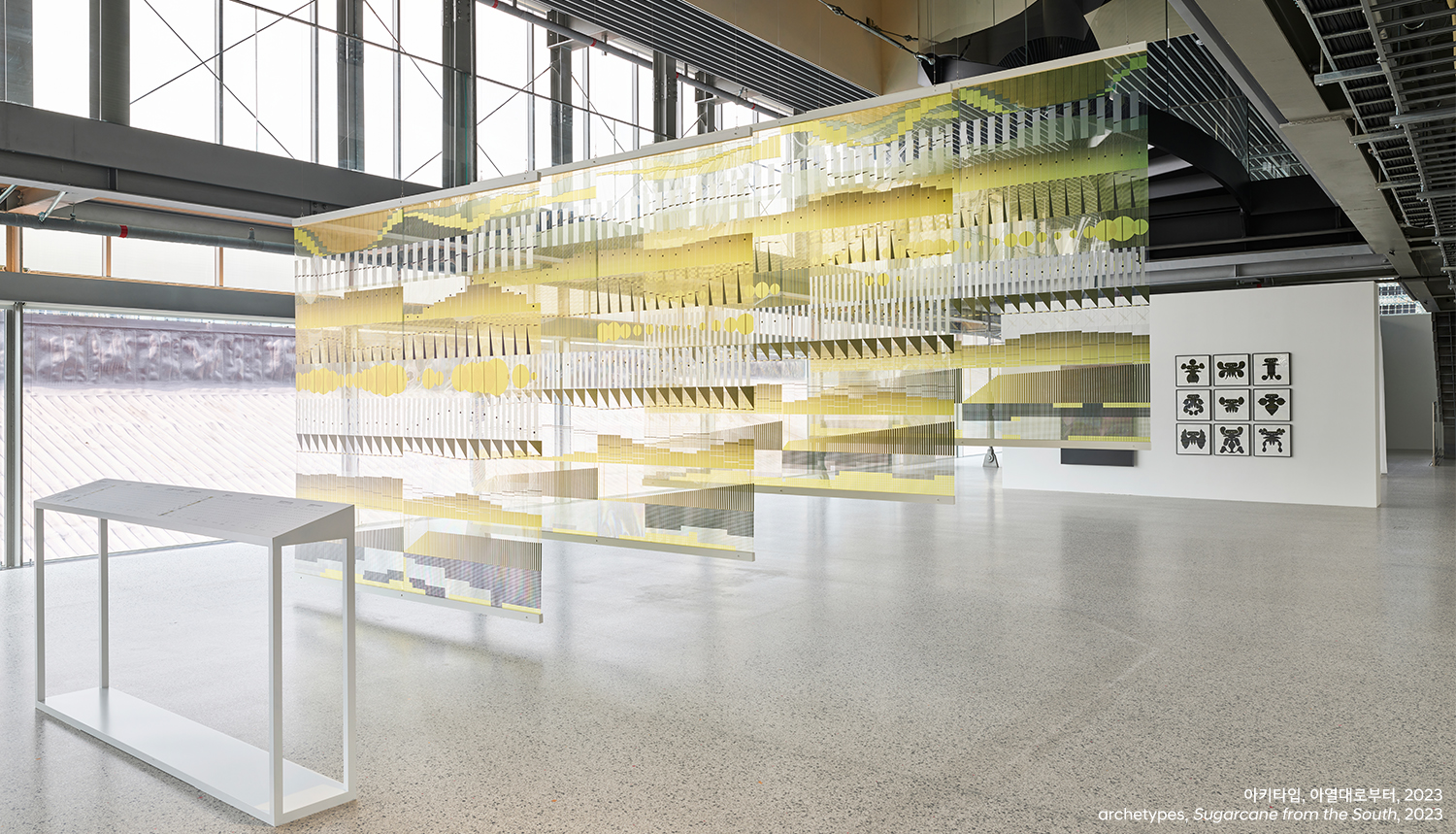

第二部分探讨了在不同迁徙情境下,人们如何寻求新的庇护所,而非固定的居所。这些不断迁徙、追寻新生活的游牧者(Nomad)不受空间的限制,他们的移动逐渐演变为一种创造性的行为。基于此形成的“游牧主义”(Nomadism)概念,意味着不受特定规范或价值观的束缚,持续探索新的自我。法国哲学家Gilles Deleuze曾将游牧者的世界描述为“视觉漫游的世界”。 Studio Shelter & GiiÖii 的《Ihyangjeong: Carving with Memories》通过VR体验,重新定义并重构艺术家在韩国住房危机中曾居住过的Ihyangjeong的记忆;archetypes 的《Sugarcane from the South》则设想了一种植物与人类共生关系下的新型庇护所;Myungsik Jang 的《Becoming a Balloon Fish》以幽默的方式展现了在海平面不断上升的世界中,寻找稳定庇护所的过程。 对于那些处于迁徙状态的人来说,庇护所究竟意味着什么?这个部分旨在拓展人们对庇护所的认知边界,提出一种全新的庇护所概念。艺术家们通过记忆、植物、内在化等多重视角,描绘出多样化的庇护所形态,邀请观者一同探索他们所提出的全新庇护概念。 [参展艺术家] Studio Shelter & GiiÖii、archetypes、Myungsik Jang

Where Is My Friend’s Home 2023. 12. 8 - 2024. 6. 16

Part 3. Relationships

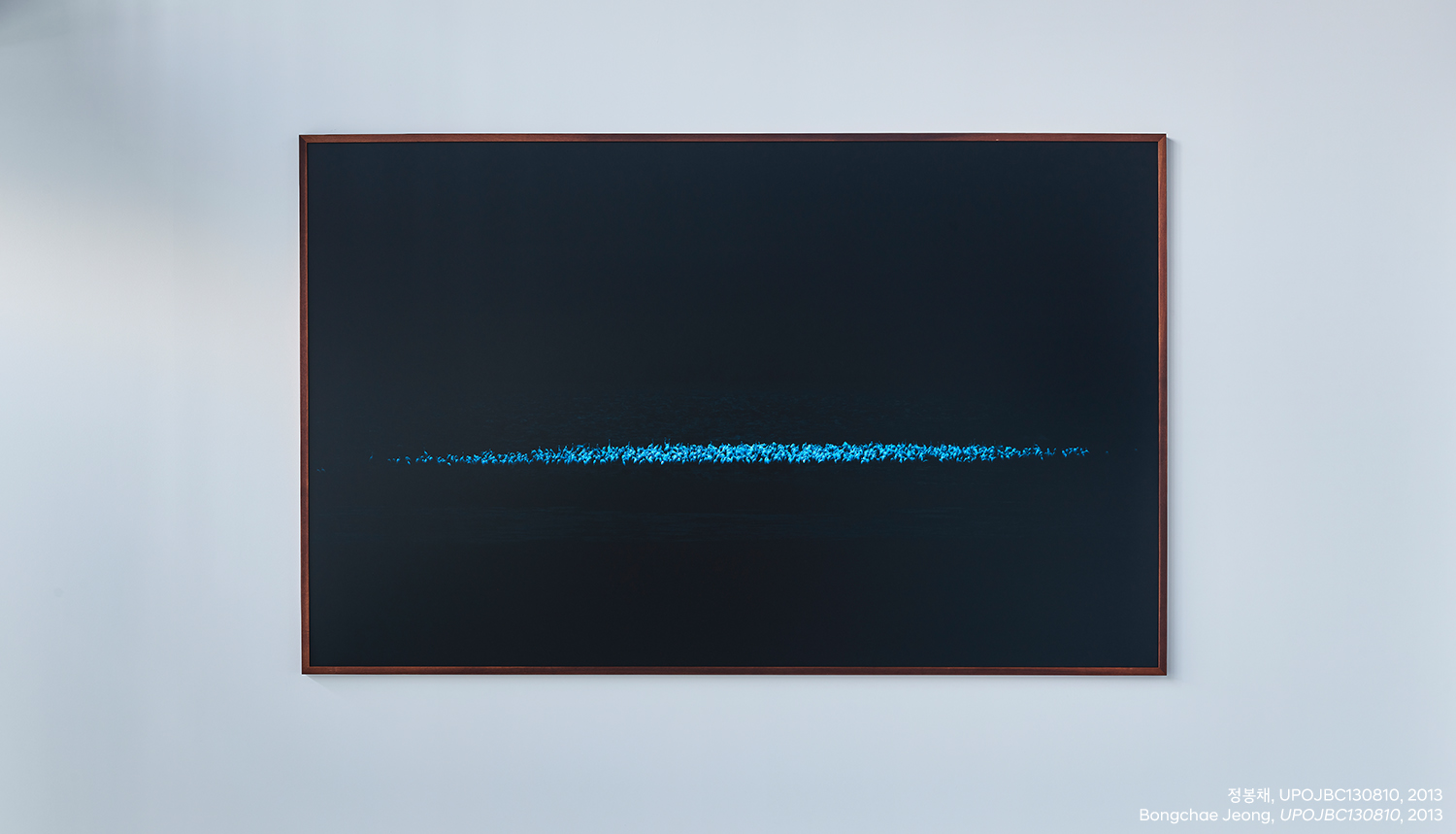

第三部分展现了创作者们基于自身经验所提出的多种情感庇护所。Aristotle在《尼各马可伦理学》中探讨了真正的幸福何在,他认为,即使拥有一切美好之物,若缺乏深厚的情感联结,这样的生活也无人愿意选择。因此,对我们而言,真正的庇护所往往是那些与我们建立深刻关系的对象。 庇护所的形成并不依赖于特殊的条件,而是通过积累的回忆、互动与亲密感所构成。它不仅限于人与人之间的关系,还可以是那些能带来亲近感、安定感,或让我们感受到联结的各种存在。 Yuri Suzuki 的《Hibiki Tree》通过对话与声音构建人与人之间的联结;Lucy McRae 的《Compression Carpet 2.0》则借助机器模拟拥抱的体验;Daeuk Kim 的《NORI》借助编织头发的过程,象征亲密的互动;Bongchae Jeong 的《UPOJBC130810》在牛浦沼泽中,通过与自然的融合,展现宁静与亲密感;Eunyoung Park 的《Pillow Study 2》则探讨了人与会“呼吸”的物件之间的情感共鸣。 你的真正庇护所在哪里?希望通过这部分的作品,观者能够找到那些与自己建立亲密联系的对象,无论是人、物,抑或是无形的某种存在。 [参展艺术家] Yuri Suzuki、Lucy McRae、Daeuk Kim、Bongchae Jeong、Eunyoung Park

Where Is My Friend’s Home 2023. 12. 8 - 2024. 6. 16

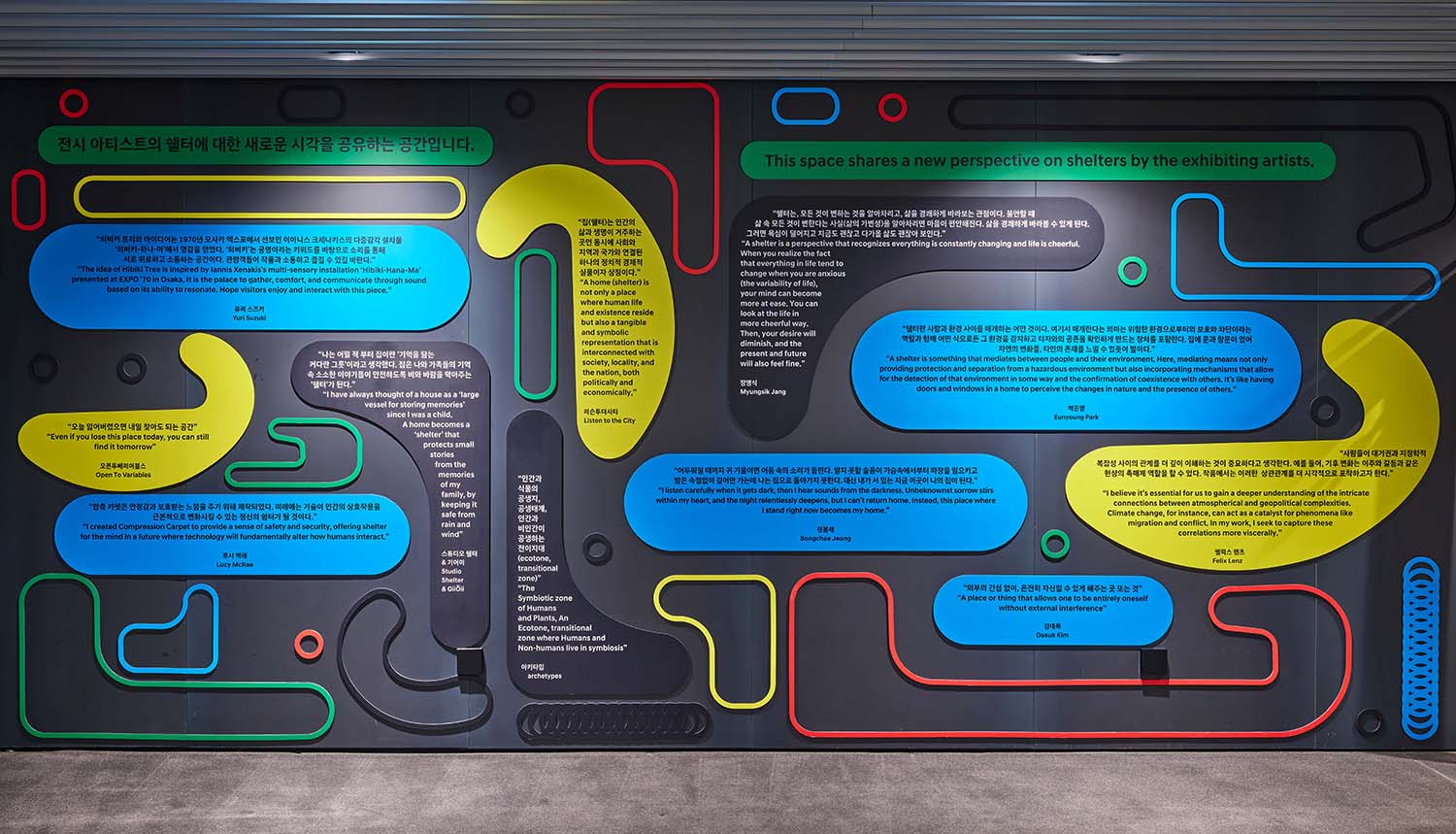

Part 4. Archive Lounge

在展览的最后空间,我们希望与观众共同回顾本次展览诞生的历程。 在第一个展区,我们将介绍往届 Hyundai Blue Prize 的历程。该奖项于 2017 年在北京创立,每年通过导师计划培养新一代策展人,并围绕当代议题和未来愿景策划展览。本空间将呈现历届获奖者及其策展项目、评委、活动照片等内容,让观众深入了解该奖项的探索与成果。 第二个展区作为展览《Where Is My Friend's Home》寻找庇护所旅程的最后一站,回顾了展览团队在筹备过程中收集并整理的大量书籍与影像资料。这里不仅是回顾展览脉络的空间,也提供了与展览作品相互映照的机会,让观众进一步深化对展览主题的理解,并为此次观展体验画上圆满的句号。 希望在艺术家的经验与想象力构筑的庇护所世界中,你也能够跳出物理空间的局限,思考属于自己的真正庇护所。

Where Is My Friend’s Home Artists

[Listen to the City] Listen to the City 是一个成立于 2009 年的跨领域团体,成员包括艺术家、城市研究者、设计师和建筑师。他们将城市视为一件动态的作品和“共同财产”(the commons),并致力于探索推动城市运转的力量。他们一直在关注城市生活中被忽视的价值与无法发声的存在。虽然 Listen to the City 以创作艺术作品为核心,但他们的实践并不局限于特定媒介,而是通过研究、研讨会、电影制作、出版以及直接行动等多种方式展开多维度的探索与实践。 [Felix Lenz] Felix Lenz 是一位常驻维也纳的研究型艺术家、设计师及电影制作人。他的创作以分析性调查为核心,探讨地缘政治、生态与技术,并通过视觉成果与装置作品呈现其独特的战略性解读。他的视频作品与装置艺术曾在“北京艺术与科技双年展”、“奥地利林茨电子艺术节”、“土耳其伊斯坦布尔双年展”、“伦敦设计双年展”等展览中展出,并被奥地利维也纳应用艺术博物馆(MAK)永久收藏。 [Open To Variables] OTV 是由Sungwon Park和Seoyoung Lee创立的设计组合,以研究为核心,探索历史、政治及社会语境,并基于这些研究创造出思辨性物体或临时空间。 [Studio Shelter & GiiÖii]] Studio Shelter 的Sunghwan Lee导演出生于安东,毕业于韩国艺术综合学校动画专业,从事动画工作超过13年。作为动画工作室“Studio Shelter”的联合创始人,他的作品以其独特的叙事风格和细腻的情感表达而闻名,曾被入选安锡国际动画电影节,西南偏南电影节(SXSW)等多个国际知名电影节。代表作品包括《Ah》(2011)、《Cleaner》(2017)、《Us》(2021)以及《Ihyangjeong: Carving with Memories》(2022)。 [archetypes] 设计工作室archetypes的设计文化研究者Jiwon Lee对当今规范化、以人类为中心的生活方式进行批判性探讨,尝试将其转化为实践性的设计实验。近期,Jiwon Lee重新审视气候变化话语中的物质与设计,展开了深入研究与活动,策划基于研究的平面设计、写作与展览。 [Myungsik Jang] Myungsik Jang 通过亲切的 3D 视觉语言探讨了关于“可变性”的故事。他从模糊且流动的果冻特性中汲取灵感,创作了以“超现实果冻”为主角的动画作品。通过 3D 立体形式呈现现实中不存在的质感与虚拟的动态,引导观众以陌生的视角重新审视日常故事。继个展《Foundry Seoul》中探讨“舞蹈”与“变形”主题后,在本次展览中,将展示通过增强图像扩展的短片动画与叙事作品。 [Yuri Suzuki] Yuri Suzuki是一位声音艺术家、设计师兼电子音乐家。他通过探讨人与声音之间关系的作品,思考音乐和声音的影响,探索声音的多样领域。自2018年以来,Yuri Suzuki担任设计公司Pentagram的合伙人,领导一支由设计师、作曲家和开发者组成的跨学科团队。他以Pentagram伦敦工作室为基地,跨越低技术和高技术领域,致力于拓展设计、技术与声音的边界。 [Lucy McRae] Lucy McRae常驻洛杉矶,领导一个跨学科艺术研究工作室,探索未来科技对人类进化的影响。她在画廊和博物馆开展艺术活动,同时兼任导演、制片人和作家。她通过作家的想象力,思考未来技术如何从根本上改变人类的亲密关系、生育、精神、生物学及健康文化,并提出全新的叙事。 [Daeuk Kim] Daeuk Kim是一位物件创作者和叙事者,于2020年毕业于Design Academy Eindhoven(DAE)。他通过作品实验自己在人生中对性别和身份的局限性。将物品作为替代者和替代品,投射现实中无法实现的事情。通过与物品的视觉交流,探讨现代理性社会所塑造的“正常性”框架,试图满足人们无法公开表达的最深层渴望和想象。 [Bongchae Jeong] Bongchae Jeong在大学主修电子工程,研究生阶段学习摄影,之后成为了一名纯粹派摄影师。对自然与净化的关注使他成为了拍摄牛浦沼泽的摄影师,并在MBC环保宣传公益广告、《road reporters》、《VLUU》、《国家地理》、《Morning Calm》等各类专业摄影杂志上发表了自然风景作品。于2008年受邀成为第10届世界拉姆萨尔公约大会的官方摄影师,同时担任了拉姆萨尔环境基金会的宣传大使。此外,他于2022年被韩国文化体育观光部和韩国观光公社评选为“地方名士”。他的摄影集包括《Village of Peace》(Samsung, 1993),《Upo Marsh》(Nunbit, 2008),《Between Night and Day》(St, Paolo, 2009),《Letters from Upo》(Mont, 2015),《Upo》(Photo Dot, 2017),《Relentless Attraction》(Da Vinci, 2020),和《Gathering Upo》(FOTASIA, 2023)。 [Eunyoung Park] Eunyoung Park是一位横跨装置艺术、设计、影像、绘画等多种领域进行创作的跨学科艺术家兼设计师。她特别喜欢揭示艺术与科技、工艺与尖端技术等不同领域之间的内在联系,并将其解读为批判性创造和游戏化体验。这些体验通常发展为观众参与、互动性作品或实验性工作坊,与观众共享。